本考 「深川二幸堂菓子だより」

いろいろな事情がある日常生活に起こる問題を菓子を絡めて解説していく江戸時代の物語だが、どのものかも悪や死やトラブルに負けずに良い方向に結末する何処か心温まる物語だ。時代劇というとチャンバラものはスカッとするが、庶民ものもなかなか良い。

何故かというとその背景には必ず愛があるからだ。知野みさきの本は、すべてにどこかしら愛が感じられるので読み終わってからほっとするのだ。

その中でなかなか妻問い(結婚の意を伝える)を決められない義兄弟の弟分一弥と暁音(二幸堂の兄弟でお菓子作りの職人の妻)が話す場面がある。

なぜ義兄弟の契りを交わしたのかと聞いて

「私もです。」暁音が孝次郎の愛情を疑ったことはなかったが、夫婦の誓いは孝次郎のためというよりも、己のためにしたことだった。

「兄弟や夫婦の契ぱ目に見える物とは違います。人によっては形ばかりの、なくてもよいものなのでしょう。ですが……人の心は判りませんけれど、私の心は決まっていました。私が私に誓いを立てたかったんです」

暁音を見つめて、一弥はにやりとした。「そうか・…:それでいいんだな」

そして・・・(後は、読んでみないと・・・)

この物語を読む前には「深川ニ幸堂菓子こよみ」を読んでからの方がいい。この本自体が「菓子こよみ」の続編だからだ。

もし気に入ったら以前紹介した「上絵師 律の仁面絵帖」シリーズもお勧めです。

年に1度の町会文化祭11.2~3

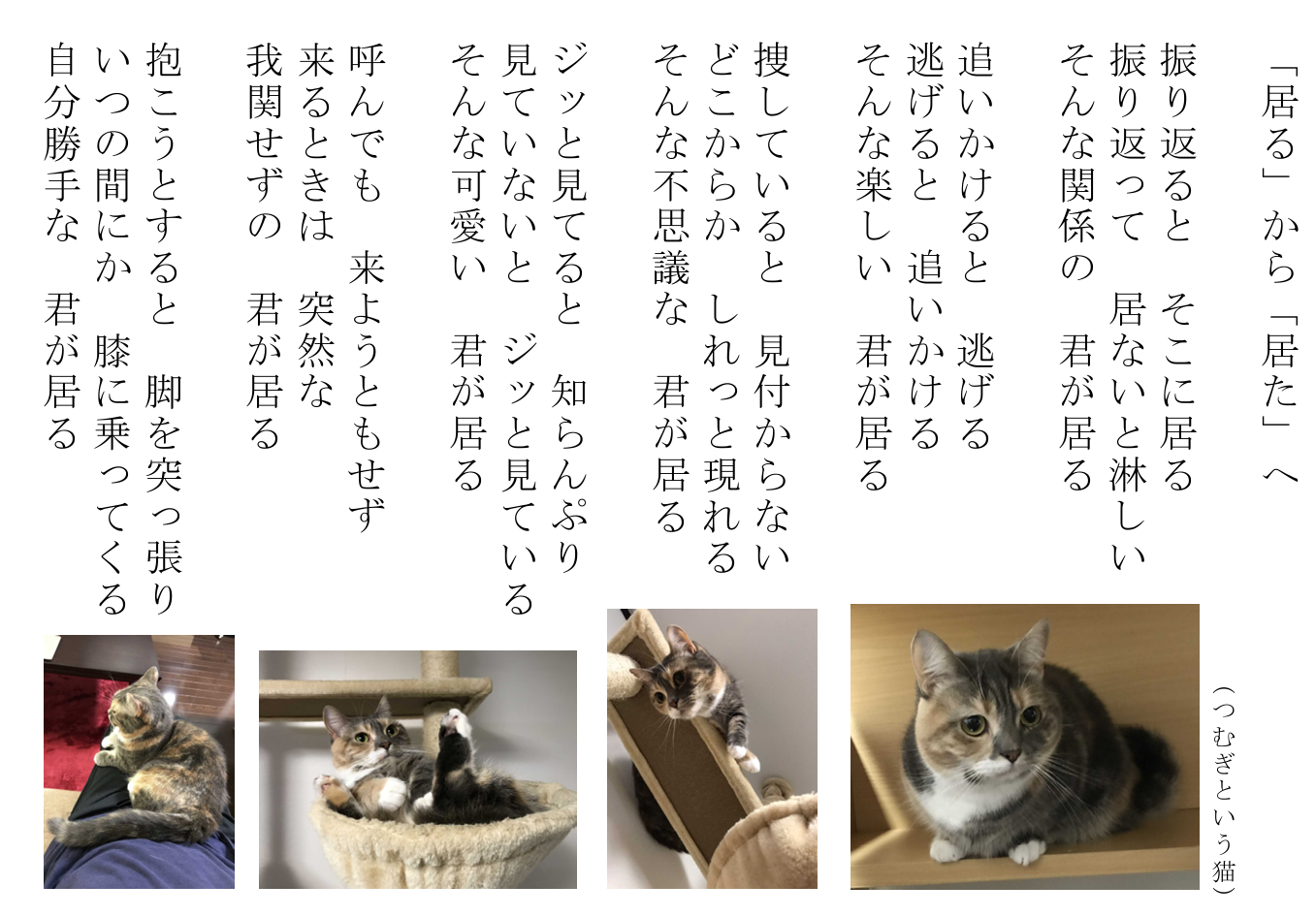

今年は、昆虫(紙工作)とラップの芯で使ったスツール、つむぎの詩を出品した。

そのうちの紙工作オニヤンマとヘラクレスオオカブト

つむぎの詩は、再編

本考 「爺の流儀」より その2

爺にはなかなか面白い嵐山光三郎の本だ。

「人糞製造機とは職のない人問の自虐だった。戦後の不況時代に職を失った人がやけくそで言っていた流行語だ。」などは身につまされる。今の自分がまさしくそれだからか?

それ以外にも多くメモし、以前「老いの流儀十力条」を紹介したが、もう一つ紹介しよう。

謝り方に組織の格が出る。一番よくないのは「自分は当事者ではないが、立場上頭を下げるのだ」という気持ちで、それが見えると逆効果になる。

謝罪会見はテレビカメラにむかって謝っている。カメラのむこうに世間がいることがわかっていても、油断して詫び方が雑になると、すきができる。責任者が頭を下げるのにあわせて、並んだ幹部が一斉に頭を下げる。

そのとき、頭の下げ方が揃っていないといけない。ひとり遅れると、見ているほうが「ダラケておるな」と腹を立てる。

三人にひとりは雛だらけのヨボヨボ老人がいると効果的である。

謝罪の言葉、表情、風格、哀切感、頭を下げる角度(四十五度)、言葉づかい、眼鏡、ネクタイの色なども重要だ。

涙の謝罪は、そのときはうけても、すぐポロが出る。謝罪会見で視聴者を感動させてはいけない。ケムに巻くのはもっといけない。

人様の前で謝罪するのは、社会的名声が高い人でないと世間はスッキリしない。ただ「ごめんなさい」と謝るのは芸がないから、広報部や弁護士が念には念を入れて工夫した文面を作る。

社長が謝罪し、副社長、専務取締役(女性)、常務取締役二人の計五人が理想的パターンである。

NHKが各月の名謝罪会見を選出して、各月の謝罪大賞を決める。ぶっちゃけた話、謝罪ショーである。教育ママが、子に「テレビで謝罪会見するような立派な人になりなさい」と激励する。「うちのおじい様はテレビで三回も謝ったんですよ」。

笑えるようで笑えない今の自分がいる。

つむぎの思い出 7.5.28

つむぎが死んで5ヶ月が経ってしまった

「居る」から「居た」へ

振り返ると そこに居る

振り返って 居ないと淋しい

そんな関係の 君が居た

追いかけると 逃げる

逃げると 追いかける

そんな楽しい 君が居た

捜していると 見付からない

どこからか しれっと現れる

そんな不思議な 君が居た

ジッと見てると 知らんぷり

見ていないと ジッと見ている

そんな可愛い君が居た

呼んでも 来ようともせず

来るときは 突然な

我関せずの 君が居た

抱こうとすると 腕を突っ張り

いつの間にか 膝に乗ってくる

自分勝手な 君が居た

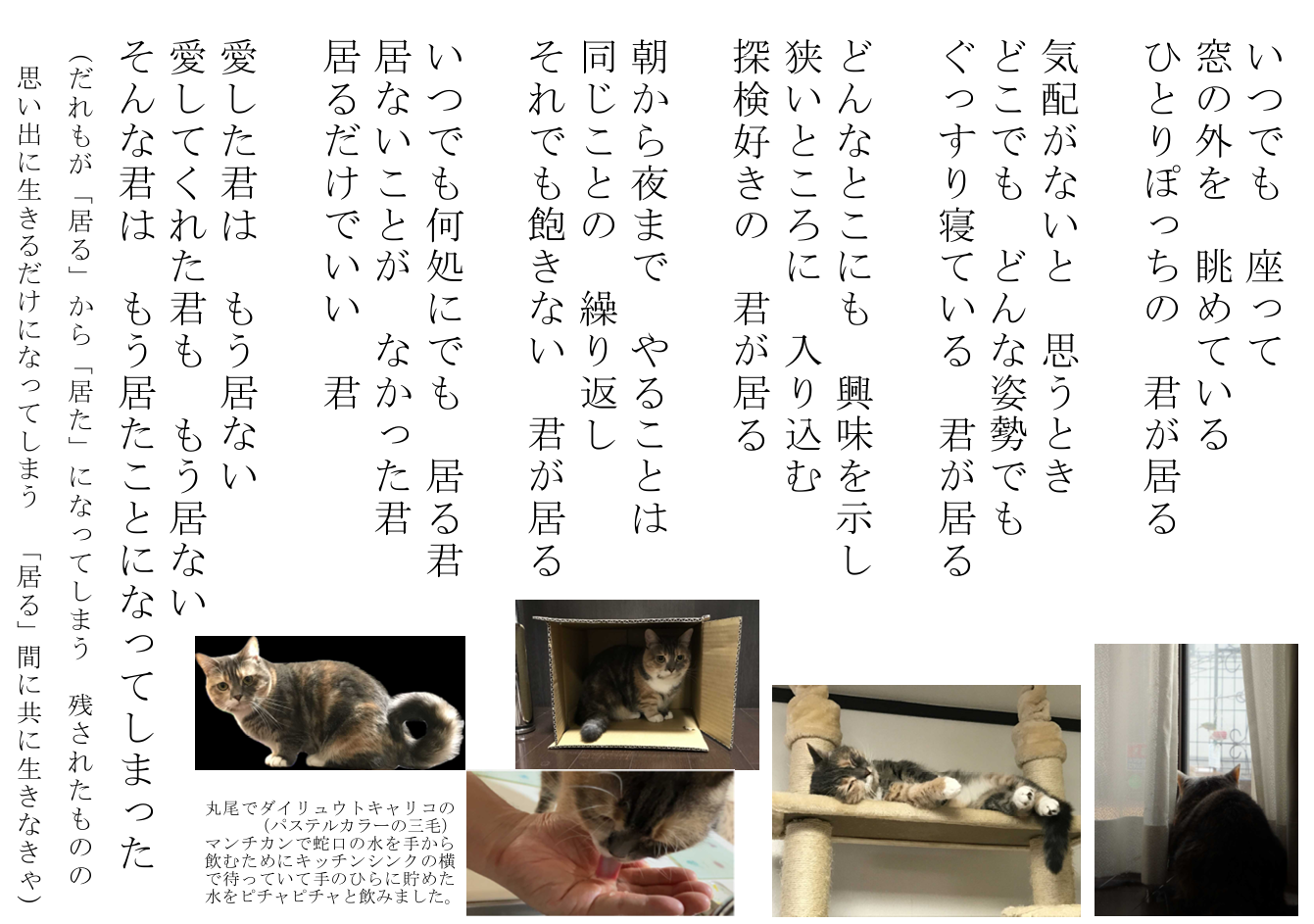

いつでも 座って

窓の外を 眺めている

ひとりぽっちの 君が居た

気配がないと 思うとき

どこでも どんな姿勢でも

ぐっすり寝ている 君が居た

どんなとこにも 興味を示し

狭いところに 入り込む

探検好きの 君が居た

朝から夜まで やることは

同じことの 繰り返し

それでも飽きない 君が居た

そんな君を 思い出し

生きてるような 写真と違う

心に残る 君が居た

愛した君は もう居ない

愛してくれた君も もう居ない

そんな君は もう居たことになってしまった

「爺の流儀」嵐山光三郎著より 7.5.13

本の紙帯(帯紙)に「年をとったら、ヨロヨロと下り坂を楽しめばいい。落ちめの快感は、成り上がりの快感に勝る。」とあった。

すくすくと老いていくための「老いの流儀十カ条」を紹介する。

①老人の獣道をゆく(もともとの路線)

②ゲーム感覚の人生(行きあたりばったり)

③消耗品としての体(ケガしないように)

④弁解せず(面倒だ)

⑤放浪の夢(廃嘘願望)

⑥議論せず(時問の無駄)

⑦時の流れに身をゆだねて(チャランポラン)

⑧いらだって生きる(悟らない)

⑨孤立を恐れず(自分本位の意地)

⑩スキのある服装(ヨレヨレ)

の十力条をきめた。

ジゴロのホストクラブのあんちゃんみたいな高級服は着るな。北国の網元がぞろっとはおっているような着物がサマになる。村長が着ている着物の下からラクダのモモヒキが見えているほうがいい。

どっちみちポンコツなんだから、せめて生きているうちは老人の獣道をいこうじゃないか。ということだそうだ。

本考 時代小説に学ぶことあり 7.4.30

知野みさき著-上絵師 律の似面絵帖シリーズ-「結ぶ菊」より

シリーズ第9巻の中に「六波羅蜜」のことを書いている部分があったので引用すると

「この世にいながら仏教における悟りを得るための修行で、見返りを求めぬ善行や恵みを施す「布施」・、道徳や法を守りつつ自らを戒める.「持戒」、苦しみや災いを受け入れ耐版認獄「忍辱」、努力を惜しまず誠心誠意尽くす「精進」、常から冷静に動揺せぬ心を育む「禅定」、怒りや欲に囚われず物事を正しく見極める「智慧」の六つからなる。」とあった。

これは、ある人へとの事を話している内容なのだが、その人は「・・・六波羅蜜の修行はそう心がけていた旦那の意を継いでのことで、煩悩を払うといっても欲を捨てようとは思っておらず、むしろこれからは、思うがままに生きることで今までの苦悩を晴らしたい。それで無一文いや、無一物になれぬものだろうか・・・」

と笑いとばしたと聞き、主人公は、

「お彼岸は「到彼岸」此岸から彼岸この世からあの世へ至ることーが転じた言葉だと、これもまたその昔、指南所で教わった。」

「彼岸に至る道のり……己が「まだ二十四歳」なのか「もう二十四歳」なのかは、寿命を知らぬ神ならぬ身の律には判らぬが、千代同様、「その時」まで悔いなく過ごしたいものである。無一文や無一物にはなれそうもないー-煩悩は捨てられそうにないけれど……」と思うのだ。

私の生きる期間は、もう長くはないが私も「その時」まで悔いなく過ごしたいものだと思う。

同作者の「山手線謎日和 2」より

主人公が『情けは人のためならず』の意味を検索すると、本来の意味として

「人に情けをかけておくと、巡り巡っていずれ自分のためになる」とある。また誤った解釈として「人に情けをかけることは、結果的にその人のためにならない」ともあるのだが、2010年の文化庁の「国語に関する世論調査」ではそれぞれの解釈を選んだ者は共に46パーセント弱で、その差は僅か0.1パーセントだ。

「なるほどー。私はどちらでもない、人に情け要するに人助けは自己満足のためであって、けして人のためではないって意味だと思ってましたよ。だから和泉さんにぴったりだと……」

また、この話になる前段の話に「例えば、美人な彼女が欲しい男がいるとして、通りすがりに美女が困っていたら、これ幸いと助けようとするだろう。いい『出会い』のきっかけになるからだ。だがそれが好みの女でなかったり、男だったり老人だったり子供だったりした場合、面倒臭い、リスクになる等の懸念から無関心を決め込む者が多いように思う。しかし男や老人、子供には、美人の娘や孫、姉妹がいるかもしれない。むしろ一目でそれと判る美女には既に相手がいる可能性が高く、ハニートラップということもありうる。リスクやチャンスを考慮するなら、社会的秩序が守られている以上、世間には悪人より善人の方が圧倒的に多い筈だから、出会いを求めている者は、もっと日常的に積極的に人にかかわってもいいように思う」

「私は別に出会いを求めてお節介してる訳じゃ」

「うん。だからこそ、君の台詞には説得力を感じたんだろう」

という会話があった。

本当によく考えると悪人より善人の方が圧倒的に多い。しかし、そのほんのわずかな悪人のために多くの善人が被害を受け、全ての人を警戒しなくてはならないという悪循環に陥っている。

私は、確かに警戒はしなくてはならないが、だまされないために何もしないよりは、だまされたとしても何かするべきだと考えている。

それが、人間として良い生き方だと思うからだが、それももう受け入れられない世の中になってしまったのだろうか?。

更に、コロナ禍でコミュニケーションの機会が減り、教育も人と人との関係性を重視する機会を失い、AIで済むような世の中に近づいたことで、警戒感や不信感が増大してしまったことにより、更に人と人との関係がギクシャクしてしまうことを怖れている。

小中学校の卒業式、入学式に参加して 7.4

中学校の卒業式

卒業証書の授与は、一人がもらうと名前が呼ばれ、次の生徒が演台の前に立ち一緒に御辞儀をして次へ・・・という流れ作業だったが人数が300人もいるのでそれでも時間がかかった。

授与の時は、後にビデオカメラがあり、それをプロジェクターで大きく写していた。

退場の時は、クラス毎に立つと担任に感謝の気持ちを述べ、生徒が退場し、全生徒が退場した後に見送っていた担任が退場するという流れだった。

小学校の卒業式

相変わらず呼びかけ方式であったが、一番印象に残ったのは、初めて聴いた合唱「最後のチャイム」卒業式の歌には良いものが多いのに一般には知られていないものも多いのが残念。

小学校の入学式

ここの小学校のやり方なのか、市や県のやり方なのかはわからないが、2列並びで隣に保護者が座る。

だからか?式が終わると来賓退場が先にある。その後、写真撮影がある関係だろうか?

中学校の入学式

中学校では呼名があり、担任が読み上げて行う。

式後、学年毎に壇上に上がり職員の紹介がある。

昨年までは来賓紹介は、プリントだったが、この卒・入学式から個々に紹介があり、立って挨拶しなくてはならなくなったのが面倒だった。時間短縮のためには紹介はなくても良いように思った。

自治連実践報告会7.2.8

自治連にて町会の実践報告をしました。

何か誰かの役に立つことがあればと思い掲載しました。

発表プレゼンテーション 印刷板

イチローに学ぶ7.2.2

町会だよりに書いた記事です。

野球選手だったイチローさんは、今でも現役時代と同じトレーニングをして、実際に自分が動くことで高校生たちに野球を教えているそうです。その映像を見て私は、子供たちの未来を応援しているように感じました。

そんなイチローさんが先日、日米両方で野球殿堂入りをしました。その時に言った言葉が印象的です。「足りない自分なりの完璧を求めていく。不完全だから進んでいこうと思う。今も未だ満足していない。」

もちろん平凡な私たちにイチローさんと同じ事はできません。当然、野球選手でもありませんから、同じ事はできないのですが、その言葉に学び、自分を見直す事はできるのではないかと思います。

例えば、「大きな成果を上げるには、地道に一歩ずつ進んで欲しい。」とか「仲間が居て、1つの目標に向かっていく経験が、壁ができたときに、乗り越えようとする力になる。」とかです。

これは、町会でも同じ事が言えると思います。地道に仲間と行動する事で良い町会になると思えるのです。

「ピンチはチャンスだとは考えない。後でそう思うことはある。」ということも言っていましたが、私は、ピンチを多く乗り越えてきた経験があると「ピンチは、チャンス」と思えるようになるのではないかと思います。

また、「自分の能力を活かす能力もまた別にある。」とも言っていました。この「活かす能力」が何なのかは言っていませんでしたが、私は「判断し、決断する力」ではないかと思います。「生かすも殺すも自分次第」とはよく言われる言葉ですが、自分で判断できなくて人のせいにしたり、善悪の判断もできなくて犯罪に手を染めたりするような人たちは、この能力が鍛えられていないからだとは考えられないでしょうか?

ですから、今の子供たちにこの能力を培っておく事で必ず本人にも社会にも良い結果がもたらされると私は 信じていますし、私自身もこの能力を磨いていく事を生涯にわたって実行していく必要があると感じています。

子供には明日への希望があります。私のような高齢者には明日は少ないかもしれませんが、希望のある子供たちを支えたり見守ったりすることはできると思いますし、それが高齢者の役目ではないかと思っています。

※ インタビューを聞いての引用ですので、正確でない部分があるかもしれませんが、お許しください。

つむぎについて

つむぎは、2017年1月生まれのマンチカンの猫でした。

栃木のブリーダーのところまで行って連れて帰ってきました。

その時には気付きませんでしたが、家に帰ってよく見ると丸尾でした。

色は、ダイリュウトキャリコ(パステル三毛)で珍しいと言われていましたが、そんなことはどうでも良く、そこに居た小猫の中で可愛いと思った猫でした。

今は亡きつむぎを忍んで、少しずつ何か書いていこうと思います。

つむぎの一日

いつも近くに居た

意識しなくてもそこに居た

朝、起きてリビングに行くと 妻が入れたフードを食べ終わって

台所のシンクの横に香箱座りで待っている

「おはよう」と声をかけ、水道栓を浄水に変えて 左手に水をためて飲ませる。

ぺちゃぺちゃと舌を出して なめるように飲む

自分の飲みたいだけ飲むとテーブルの飛び移ってこたつの上に飛び移る

窓際に行ってジッと待っている

サンルームに出る引き窓を開けてくれるのを待っているのだ

窓を開けるとサンルームに出て爪とぎをしたり外を眺めたりする

私たち人間の食事が終わると膝の上に乗ってくる

毛繕いをブラシとコロコロを使って毛が撮れなくなるまでやらせる

気持ちいいと ギリュルル ギリュルルと喉を鳴らす

気が向くとその後部屋に来て ベッドに飛び乗り部屋の窓へと行って外を眺める

その時には、カーテンを手前に引いて飛び乗りやすくしてやる

足音がしないので、振り向くとそこに居る

夏は、リビングルームの床でゴロゴロしている

エアコンが効いているので 気持ちよさそうだ

冬は、こたつの中でずーっと寝ている

温かいのでのびのびしている

たまに高いところに乗って見下ろしている

出かけるときには、ちゃんと「行ってきます」といって出かける

帰ったときには「ただいま」と声をかける

妻が帰ったときは、ドアの前で入ってくるのを待っている

私の時は、知らんぷりして自分の好きなようにしている

どうも私は、水係と毛繕いの係のようだ

夜は、食事を済ませるとゴロゴロしてるか外を見ている

窓際で 風を感じているのが好きなようだ

私たちが風呂を済ませると チュウブのおやつを待っている

だから遅くならないように 風呂に入る

寝るときは 一人リビングにいる

「おやすみ」と言って 電気を消すとジッと見ている

淋しいのか 一人になるのを待っているのかわからない

どうしてもさみしいときは 鳴いているが 遊んでいることも多い

それで つむぎの一日は終わる そして 次の日も同じ一日が始まる

つむぎが死んだ日

我が家の猫が12月28日に死んでしまいました。

まだ7歳11ヶ月と寿命はまだまだだったので、これまでのどの死よりも辛かったです。両親と弟を亡くし肉親は全て亡くなりましたが、その時よりもつらく悲しかったです。なぜかと考えたら、やはり毎日一緒にいて生を身近に感じていたからだと思います。

いつも、その存在を気にしていた。というより生活の基準やリズムとなっていたからです。もう、2週間も経ちますが、未だに「おはよう、行ってくるよ、ただいま、おやすみ」などと口に出てしまいます。

12月の半ばくらいからおしっこをトイレの外に漏らすようになり、その後便が2~3日出なくなりました。27日に大好きなおやつも食べなくなったので、あわてて動物病院に行きました。

いつもの病院が診療時間ではなかったので、近くの小さい病院に行ったら、「便が詰まっているから軽く眠らせてかき出します。」と言われて1時間くらいして迎えに行ったら、血液検査の腎臓機能の値が何十倍にも出ていて、失敗したと思いました。

そんな状態での麻酔や腸内から便を取ったのが、大きなストレスだったのか、帰ってから、もう歩けなくて前足で這っていました。エアコンをかけ、こたつで温かくして一緒に寝ていましたが、夜中になっても這い出してきて少しずつ妻の部屋の方へ「アゥオーン、アゥオーン」と鳴きながら這っていきます。

「大丈夫だよ!」と声をかけると、そこで眠りますが、少しするとまた同じように鳴きながら少し這っていきます。

(「アゥオーン、アゥオーン」と泣くその声が頭から消えなくて、困ります。)

真夜中過ぎに、妻が来て、抱きかかえてこたつに戻しました。

朝が来て様子を見ると、もう動けずに息をしているだけの状態でした。妻と一緒に「つむぎちゃん、がんばれ!」と声をかけていましたが、9時半頃に息が止まりました。妻が抱き上げて「つむぎちゃん」と2人で呼びかけると前足を動かします。息が止まっても5分ぐらいは意識があったようです。

動きが止まってから、私も抱いてあげましたが、お尻の周りが糞尿垂れ流しで汚れて可哀想でした。すぐに、風呂で身体を洗って乾かしました。その間に妻が動物の移動焼き場(以前、犬が死んだときに頼んでお骨にしてもらった焼却炉付きのトラックがくる。)に電話したら夜6時過ぎに来るというので、それまでに花など準備して待ちました。

夕方、娘もお別れに来ましたが、本当に急なお別れでした。

次の日には荒幡にある保護猫施設に使える猫グッズや食べ物など全て寄付しに持っていきました。もう、次の猫は飼わないし、いろいろあると気になってしまうと妻が言うので。

正月は、淋しいというよりは、呆然と過ごしました。その後、妻は写真を印刷して飾ったり花を飾ったりとしていましたが、先週からは植物を育てると言って毎日世話をしています。